晚上9点,深圳大疆总部大楼突然熄灯,一群程序员摸黑收拾电脑;18:20,美的员工被HR"礼貌劝退",食堂准时锁门…这些堪比谍战片的场景,正在中国互联网大厂真实上演。

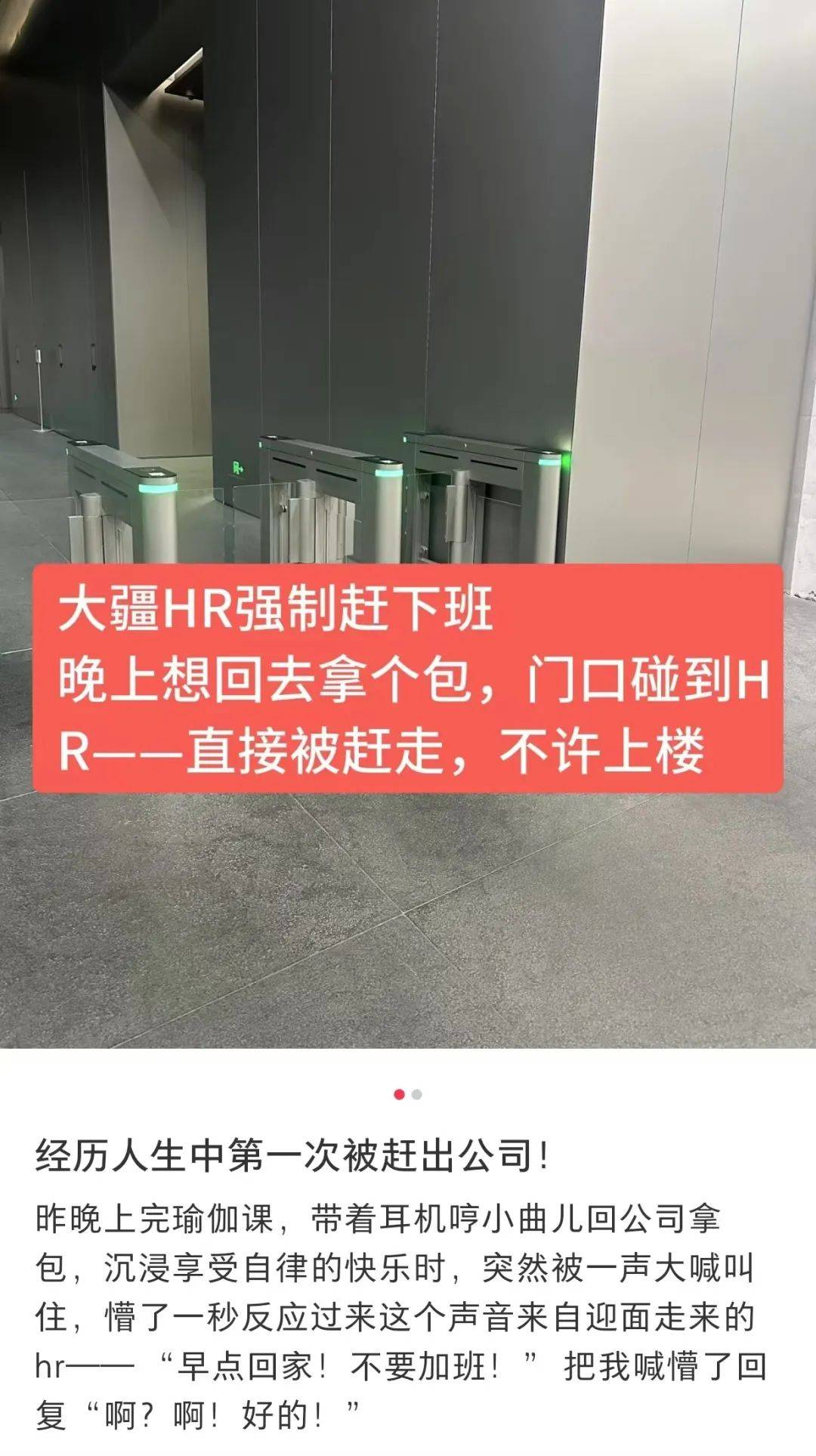

2025年3月,"强制下班"成为互联网圈最热的词汇,许多大厂纷纷推出"反内卷"政策。3月8日,据媒体报道,大疆开始强制员工晚上9点前下班。很快,该话题登上热搜第一。

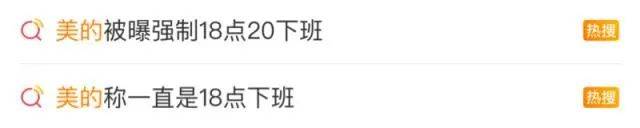

3月10日,美的被曝强制18点20下班冲上热搜。与此同时,微博热搜下多个美的官方账号也回应称被老板催着关灯下班、到了六点就回家。

脉脉最新调查显示:72%大厂员工支持强制下班,但65%怀疑"换汤不换药"。

他们的担忧是否有道理?据智联招聘发布的《2024年中国职场生态报告》,互联网行业平均离职率高达21%,超40%的人因"无效加班"而跳槽。

当"996福报"的大旗被卸下,取而代之的是"强制下班"时,职场人的工作状态真的改善了吗?这场看似温情的变革背后,又隐藏着怎样的残酷真相?今天Lisa姐姐带大家一探究竟。

一、撕开"反内卷"的糖衣:政策落地后的真实图景1. 表面福利:那些被热搜掩盖的代价

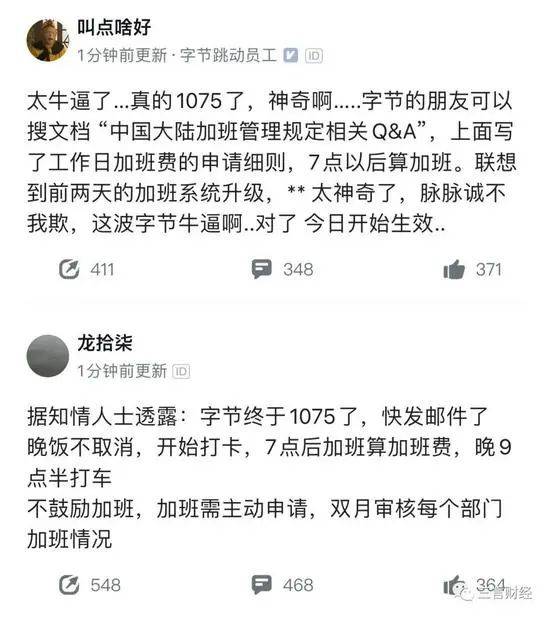

案例1:字节跳动"1075"后的隐秘战场

2021年底,字节跳动正式宣布取消大小周,实行"1075"工作制(10:00上班,19:00下班,每周工作5天)。这一消息在互联网行业掀起波澜,不少人羡慕字节员工终于"翻身"了。

然而,根据字节内部一位不愿透露姓名的员工提供的数据:在政策实施3个月后,公司内部通讯软件显示,72%的员工在晚上21点后仍然保持在线状态。更讽刺的是,管理层开始在会议上暗示:"在家干活不算加班。"

一位字节数据分析师小李(化名)表示:"以前加班有加班费,现在不允许在公司加班了,大家只能把工作带回家。最直接的后果是,根据2024年财报数据,初级员工年薪缩水了17%。"

案例2:海尔"双休制"下的黑色幽默

2024年初,据传海尔集团宣布实行"双休制",周六闭园,员工工作日加班需提前审批。政策出台后,海尔一度被称为"最良心央企"。

但海尔产品经理张明(化名)道出了政策背后的真相:"加班被'优化'了,工作量可没减少。现在大家都把工作转移到'外包团队微信群',把任务甩给合作伙伴。深夜在群里@对接人已经成为常态。"

更讽刺的是,由于欧盟《反强迫劳动条例》的压力,海尔不得不调整政策以保证出口合规。但代价是,许多生产压力被转嫁给了供应商,供应商员工的加班情况反而更加严重。

2. 新型内卷:从"工位蹲守"到"隐形加班"

随着强制下班政策的推行,企业加班文化并未消失,而是进化出了新形态:隐形加班。

据某第三方企业2024年发布的《中国企业数字化转型报告》显示,73%的互联网大厂已启用"屏幕活动监测"等居家办公监控软件。这意味着,即使员工回到家中,他们的工作状态仍然处于被监控状态。

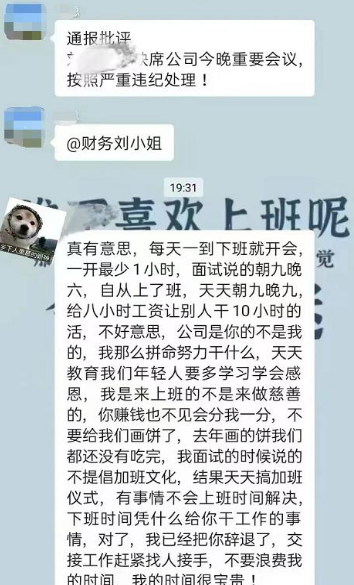

某电商平台中层在一次内部会议上的录音流出:"既然不加班了,那就提高8小时效率。"言下之意,原本需要12小时完成的工作,现在要在8小时内搞定。

这种现象引发了网友的神评论。一位杭州阿里程序员在匿名社区发帖称:"以前是'领导不走我不走',现在是'领导睡了我不敢睡'。"

1. 企业的两难:效率焦虑 vs 政策合规

强制下班政策的背后,是企业面临的多重压力。

一方面是国际合规压力。以海尔为例,由于欧盟《反强迫劳动条例》的要求,企业必须证明产品不是通过强制劳动生产的。海尔通过调整工作制度,确实保住了出口额,但员工抱怨"工作量转嫁给供应商"。

另一方面是效率焦虑。美的集团在推行"无效会议治理"后,取消了常规的PPT汇报。但根据内部调研,员工开始用Excel制作"图文周报",会议时长不降反增,平均增加了30%。

中国人民大学劳动关系研究所王教授指出:"企业在合规与效率之间寻找平衡点,往往走向形式主义的改革,结果是'表面合规,实质加班'。"

2. 中层的生存游戏:KPI绑架下的"内卷表演"

在这场变革中,中层管理者处境尤为尴尬。

一位35岁的腾讯中层在脉脉匿名发文自述:"我每月房贷3万,两个孩子上国际学校,身后是整个家庭的期望。我敢让团队准点下班,明年晋升名单就敢没有我。"这道出了许多中层管理者的心声。

为了在KPI压力下生存,一些中层管理者开始创新"形式主义"。

某互联网大厂甚至要求团队"每天一个微创新",如"颗粒度对齐"、"底层逻辑穿透"等,让简单的事情复杂化,变相增加工作量。

智联招聘高级职业顾问李琳分析:"中层往往是'上有老板压,下有员工怨',他们通过创造内卷语言和流程,来证明自己的存在价值。"

3. 代际战争:95后整顿职场,反被职场整顿

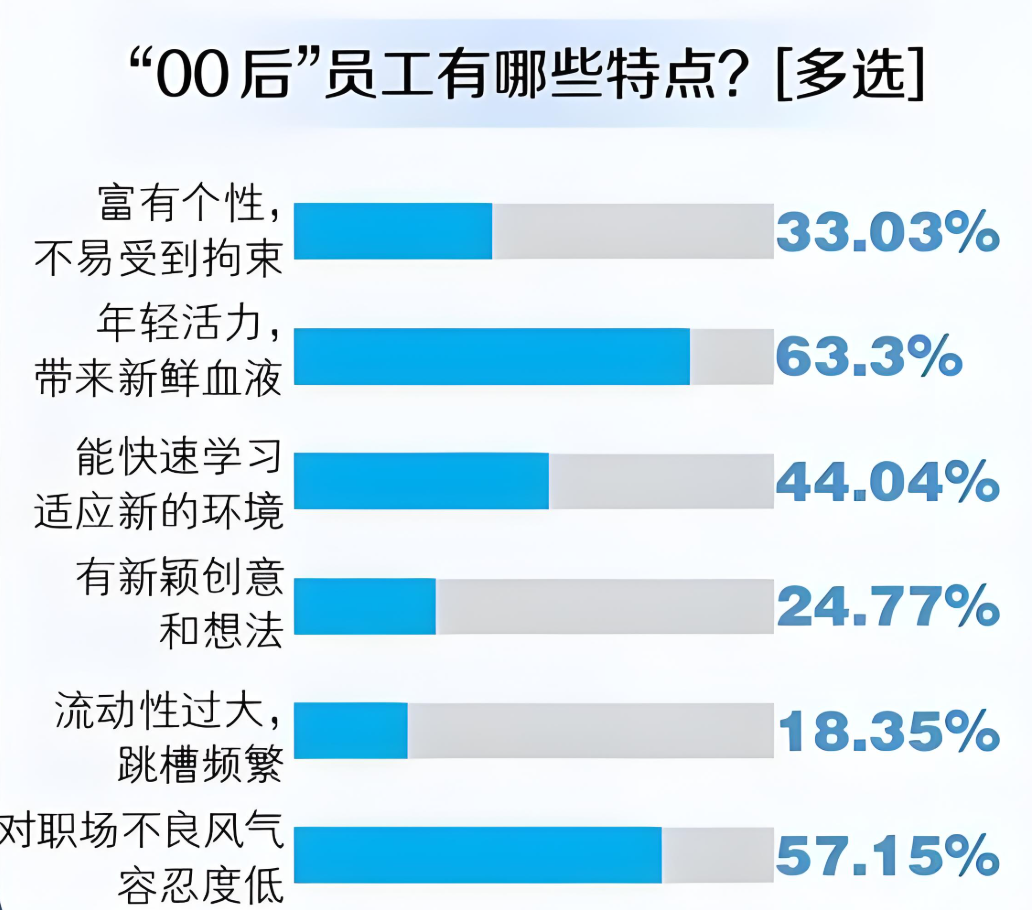

不同世代对工作的态度差异,也是职场内卷的重要因素。

据B站内部消息,一群95后员工曾联名发信抵制"夜宵换加班"的文化,但最终大部分人被调至边缘部门。一位参与联名的员工表示:"我们只是想按劳动法工作,却被视为'不够拼'。"

而在阿里,一位P7级别的老员工吐槽:"年轻人到点就跑路,烂摊子全是'老白兔'收拾。我们这一代人习惯了996,突然改成强制下班,反而不适应。"

这种代际冲突进一步加剧了职场的撕裂。根据脉脉数据,在实行强制下班的企业中,80后员工的主动加班率是95后的2.3倍。

1. 企业的生死转型

在这场变革中,也有企业找到了平衡点。

携程"混合办公"实验

2021年第四季度,携程推出"3+2混合办公"模式,允许员工周三和周五居家办公。令人惊讶的是,2024年Q1财报显示,公司核心业务指标反而上升了13%。

携程CEO孙洁在内部信中写道:"关键不是工作地点,而是工作方式。"携程取消了每日站会,改用异步文档协作。据飞书数据统计,携程的周会议时长减少了41%,而文档协作效率提升了35%。

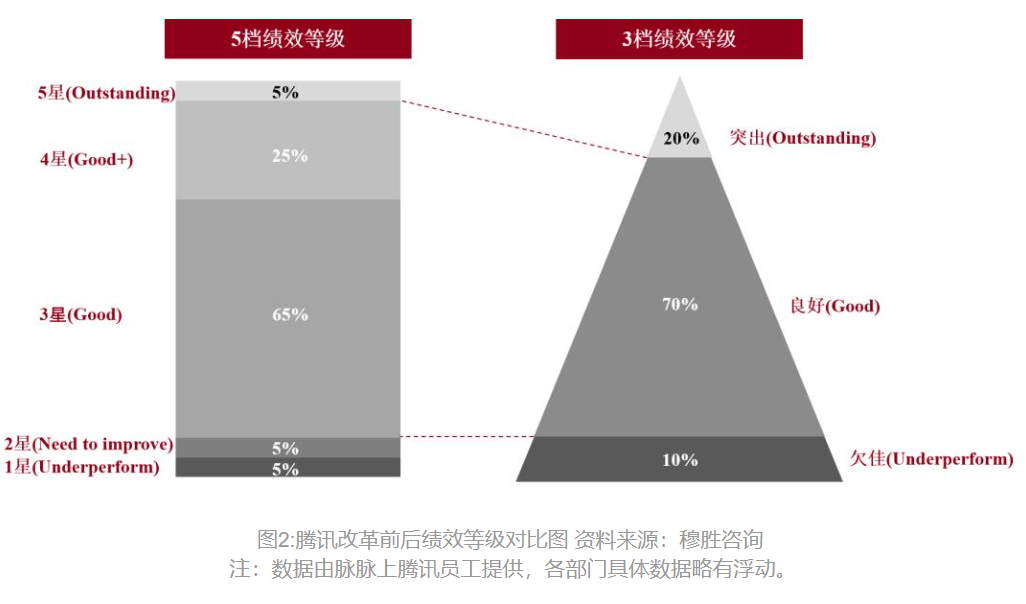

趋势:成果导向的考核革命

腾讯简化考核方式,试点"OKR+项目制"考核方式,看重最终成果。数据显示,采用这种方式的团队,研发效率提升了28%。

腾讯CTO张智说:"真正的效率来自于赋能而非监控,来自于信任而非怀疑。当员工有足够的自主权,他们往往能释放出更大的创造力。"

2. 打工人的反杀策略

面对新型内卷,一些职场人开始学会"反杀"。

法律武器

2024年3月,北京市人社局首次适用《劳动法》第41条,对某互联网大厂的"居家加班"行为进行了严厉处罚,罚款额高达230万元。这一案例为职场人提供了法律保障。

北京某律所劳动法专家王律师建议:"员工应保留所有加班证据,包括聊天记录、邮件往来等。一旦权益受损,可向劳动监察部门举报。"

职场黑话翻译

针对职场中常见的"黑话陷阱",资深HR专家总结了应对话术:

当领导说"弹性工作"(实际意思是24小时待命)时,应回复:"收到,优先级排在当前任务序列第三位。"

面对"优化流程"(实际意思是一人干三人活)的要求,建议立刻整理工作清单,向上级申请资源优先级。

3. 终极出路:逃离or进化?在强制下班的新环境下,职场人开始思考自己的发展方向。

在强制下班的新环境下,职场人开始思考自己的发展方向。

逃离派

据教育部2024年数据,公务员考试培训费用同比暴涨50%,但上岸率仅为2.3%。越来越多的互联网人开始向体制内"逃离",寻求工作与生活的平衡。

北京某国企HR透露:"今年收到的互联网人简历是往年的3倍,他们愿意接受薪资大幅降低,只为换取稳定的工作环境。"

进化派

另一条路是顺应技术变革,进化自我。根据拉勾网统计,程序员转行"AI提示词工程师"后,平均时薪可达800元,远高于传统开发岗位。

前阿里技术专家、现AI创业者李明分享:"技术变革总是伴随着职业变革。过去从PC到移动互联网,现在从移动互联网到AI,每一次转型都是机遇。关键是要站在变革的前端,而不是尾端。"

强制下班政策不仅改变了职场生态,也深刻影响着每一个职场人的生活方式和心理状态。

数据说话

根据《2024中国职场人心理健康报告》:

实行强制下班的企业中,员工焦虑指数下降了15%

但同时,75%的受访者表示"工作压力没有实质性减轻"

60%的人承认"会在深夜查看工作消息,以免错过重要事项"

个体突围

一位从美团离职创业的90后程序员分享了他的观察:"强制下班只是一个表象,核心问题是——我们如何定义'有价值的工作'。

真正的反内卷,是找到自己真正热爱和擅长的领域,而不是在一个不喜欢的岗位上拼命加班。"

当越来越多的人开始思考工作的本质意义,强制下班政策或许只是一个契机,促使我们重新审视职业选择和生活方式。

社会意义

社会学家冯教授认为:"强制下班政策表面上是企业管理方式的变革,实质上反映了中国社会对发展模式的反思。从'高速增长'到'高质量发展',从'拼命干'到'科学干',这是必然的转变。"

当美的关掉食堂灯光时,有人摸黑写周报,有人摸鱼等天亮。真正的反内卷,不是把996赶出公司,而是把尊严还给时间。

在这个充满不确定性的时代,每个人都在寻找自己的平衡点。无论是选择适应新规则,还是突破旧框架,都需要对自己的职业生涯有清晰的认知和规划。

强制下班不是终点,而是起点。它提醒我们:工作效率不应以牺牲健康和家庭为代价,真正的成功不仅仅是职位的晋升和薪资的增长,还包括个人成长、家庭幸福和生活品质。

作为新时代的职场人,我们需要:

重新定义效率:从"时间投入"转向"价值产出"

掌握自我管理:在有限时间内做最有价值的事

持续学习进化:顺应技术变革,不断提升自我

平衡工作与生活:工作是生活的一部分,而不是全部

也许,未来的职场竞争力不再是"谁加班最狠",而是"谁最懂得平衡";不再是"谁最能熬",而是"谁最有创造力"。

你敢转发这篇文章到部门群,附上一句:领导,今晚我想准时下班。吗?哈哈哈

愿每一位奋斗在一线的职场人,都能在这场变革中,找到属于自己的答案。

看完觉得写得好的,不防打赏一元,以支持蓝海情报网揭秘更多好的项目。