当你在直播间为「哈佛学霸秘籍」激情下单时,你的大脑可能正在经历一场精心策划的「智商抢劫」。

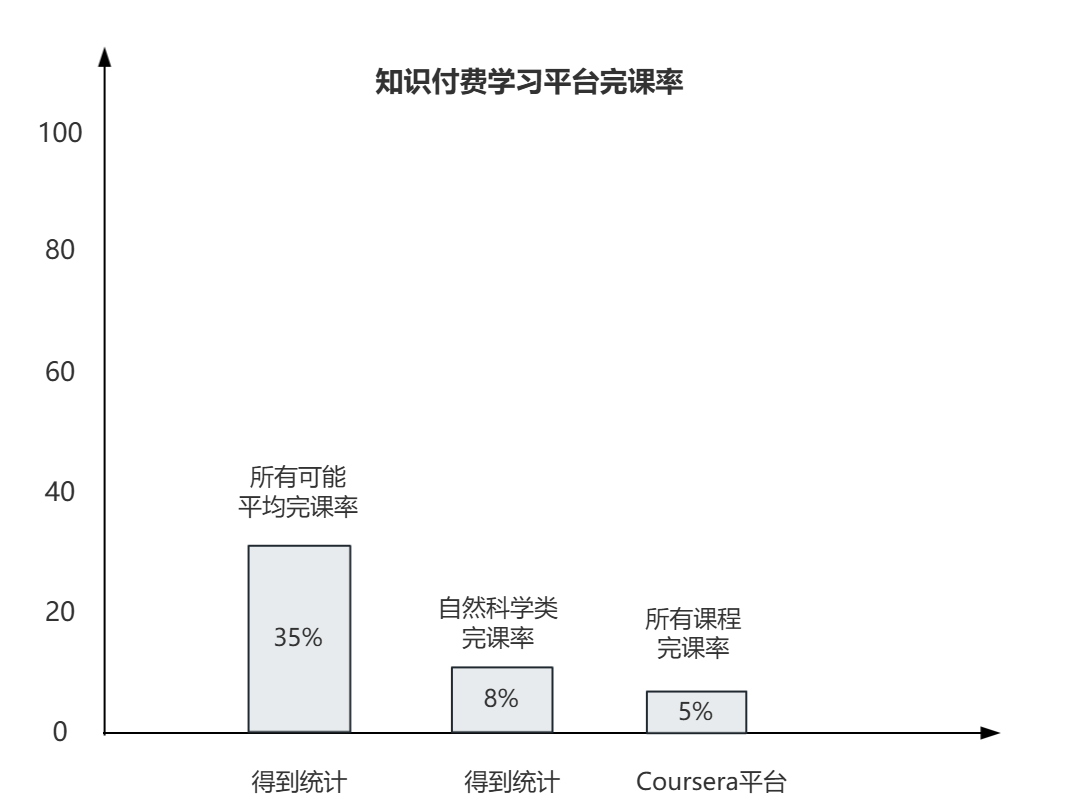

根据知识付费平台「得到」于2022年统计显示,其付费课程平均完课率不足35%,自然科学类课程完成度甚至低至8%。据我实际观察,综合各类平台完课率甚至更低。

拒绝盲从,拥抱理性。我是林深,和我一起独立思考,独立成长。

本文将用数据拆解大脑的「先天缺陷」,并提供可立即实操的思维矫正工具,助你突破信息茧房。

大脑的出厂BUG:为什么我们总是被收割?

BUG 1:跟风模式——集体降智

长期风靡的「酵素减肥打卡活动」,曾有人跟着买了三个月,结果住院查出胃溃疡。后来央视曝光,这个「万人种草」的产品完全没任何减肥成分。网红宣称的「躺着变瘦」是彻头彻尾的骗局,经检测非法添加新型化合物「双辛酚汀」(与禁用的酚酞类似),导致消费者出现严重腹泻、肝损伤甚至神经损伤。

类似的案例你是否也曾中招:看到朋友圈刷屏就忍不住点「在看」、直播间倒计时3秒必抢「最后10件」、看到看到「90%用户都选择」立刻点支付。其实这是「从众效应」。

从众效应,是指个体在群体压力下,放弃自己的观点,附和多数人的意见。在群体决策中,个体往往更容易附和他人的观点,尤其是在群体意见一致时。

如何避免从众效应呢?如果你遇到「好评如潮」、「大V种草」等评价信息,可以做两件事情:

1、 先问自己,如果全世界都在反对,我还会选它吗?

2、 把想买的东西扔购物车晾三天,80%的冲动会自然消退。

BUG 2:省电模式——不如吃瓜

偶然刷到「某明星塌房」上了热搜,不问青红皂白,网民立刻开始留言评论,掐的你死我活,很多人甚至连内容都没读完。后来工作室辟谣,当初骂得最凶的那群人默默撤回了评论和转发。

你可能也曾经历过刚刚看完《哈佛教授惊人发现》就转发家族群,或深信《央视曝光》类标题,实际视频是自媒体拼接的伪纪录片。这是大脑在偷懒,用刻板印象代替思考。从人类进化论的角度来看,深度思考需要消耗相对较大的能量,节约能量是人类进化的先天基因。

大脑优先节能,原始环境下能量获取困难,大脑虽仅占体重2%,却消耗全身20%能量(静息状态),若过度思考会面临狩猎效率下降、危机响应延迟、生殖资源竞争劣势等问题。也就说,大脑将会把能源用在关键时刻。

如果你忍不住转发、评论、听大V的时候,可以先搜索:XX事件的来龙去脉、权威数据、XX产品+副作用,从而避免踩坑。

BUG 3:故事脑——鸡汤灌脑

「哈佛凌晨四点半」是一个广为流传的虚构故事,有很多本同名书也描述同样一个故事——哈佛大学的学生在凌晨四点半时,图书馆内灯火通明、座无虚席,学生们专注学习,整个校园充满浓厚的学习氛围。

而哈佛这个故事的事实是——只有在期末考试前一两天,人会稍微多一些,但也绝对不是「座无虚席」。因此,网上流传的「哈佛凌晨四点半图书馆灯火通明、座无虚席」的说法并不符合真实情况。主观上相信这类故事,属于「认知失调」。

认知失调,是指当人们面临两个或多个相互矛盾的认知元素时,会产生心理上的不适感,即认知失调。为了消除这种不适,人们会采取行动,即便这个行动不一定是合理的。

朋友圈时不时会有人早起打卡,但是没人能坚持下来。如果你再遇到类似的情况,先分析是否适合自己,同时要客观看待别人的成功,成功是一个概率性事件。并且,保持独立思考!

独立思考的救命三招

招式一:情绪刹车

当你刷到一篇「再不转型就被淘汰」的职场焦虑文时,心跳加速、手心出汗,这些生理反应并非偶然。这是因为大脑中的恐惧杏仁核(Amygdala)被激活,触发了「战斗或逃跑」的本能反应。神经科学家约瑟夫·勒杜(Joseph LeDoux)指出,情绪反应比理性思考快得多,尤其在恐惧和焦虑时,杏仁核会抑制前额叶皮层(理性决策中枢)的活动,导致判断力暂时「宕机」。换句话说,你的理性被情绪「绑架」了。

拆招指南:建立情绪红绿灯机制

立即停止转发/决策,强制暂停情绪化反应。

记录此刻生理感受,觉察情绪来源,提升自我意识。

用「如果朋友遇到这事......」,用旁观者的理性重新审视问题。

招式二:数据打假

「某大学调查显示90%用户满意」——停!这一类的数据谎言是最多的。这份调查可能是10个校友群发问卷回收9份。而且事实上,很多此类的调研样本数量非常少。统计学告诉我们,数据的可信度取决于样本量、对比组和数据来源三大基石。

拆招指南:三条防诈守则

1. 分母低于1000的调研都是故事会(统计学家雅各布·科恩(Jacob Cohen)指出,样本量过小(通常少于1000)会导致结论不可靠)。

2. 没有对比组的数据都是耍流氓,无法验证效果是否真实。

3. 突然出现的完美曲线必有蹊跷,过于完美的数字往往经编造。

招式三:质疑权威

当听到类似于「某某专家推荐」时,很有可能TA是在「带货」。特别是在某些领域的专家听起来很牛,但你得问:这是他的专业领域吗?有利益关联吗?心理学家斯坦利·米尔格拉姆(Stanley Milgram)的「服从实验」表明,人们容易因权威效应盲目相信专家。然而,权威也可能因利益冲突或专业局限误导他人——实验中,65%的参与者在「专家」指令下对他人施加了看似致命的450伏电击。

拆招指南:三步身份检查

1. 专业对口吗?经济学家谈养生?可信度存疑。

2. 有无利益关联?是否持股相关企业或收取代言费?

3. 发言语境是否完整?完整观点是否被剪辑断章取义?

现在开始重建思考系立刻行动清单

1. 信息大扫除:打开收藏夹,删除从没看过的任何「干货」

2. 安装防护罩:在手机壁纸写「先质疑,再相信」

3. 组建特工队:拉3个好友建「反忽悠作战群」

脑力健身操

利用每天的通勤时间,拆解身边的信息垃圾。

第一天:找3个没证据的广告鬼话,如「全球销量第一」却无数据。

第二天:揪2句煽情忽悠,如「你不努力,孩子就输在起跑线」。

第三天:挖1个背后利益链,如「专家推荐」实为付费推广)。

成长实验室

独立思考立足于批判性思维,批判性思维不是让你怀疑一切,而是让真相经得起最疯狂的质疑。现在,打开你的微信收藏夹,随手挑一篇「好文」,找出里面的漏洞,把分析结果甩到评论区。

看完觉得写得好的,不防打赏一元,以支持蓝海情报网揭秘更多好的项目。