正文字数:3900字

真高管这个提法,最早源于《房晟陶:从团伙到组织的关键是能否有五六个真高管》。自此以后,谈论真高管的话题日益增多,成为了一个网络常见词。

不过,相比真高管,吐槽伪高管逐渐变得更为声势浩大,因为伪高管更具网络红词的爽感。

尽管一将无能,累死三军,吐槽伪高管很爽;然则千军易得,一将难求,发展真高管不易。我们不能将主要精力放在吐槽、讥讽伪高管上。知道了什么是伪高管,并不代表着你自然知道了如何成为真高管。

如何成为真高管,是需要严肃回答的问题。高管个人的自我进化更是个必须面对的话题,因为每个人都是自我发展的第一责任人,低抱负的中高层即便九头牛也拉不动。有抱负,但缺乏有效学习方法的中高层,也常常是事倍功半。

2024年3月2日,首席组织官的《真高管进化论·第一季》在北京首发。我们邀请领导力发展专家、前光辉国际咨询业务中国区总裁张伟钢(Wilson)作为分享嘉宾。Wilson分享了一段话,他说当年这段话点燃了他自己对高管发展热情的火花:

People don't change too much.

大多数人并不会有太大的改变。

The fewer people who can change themselves become much more successful.

能够改变的少数人将会更加成功。

Those people are lifetime learner.

能够改变的少数人都是终身学习者。

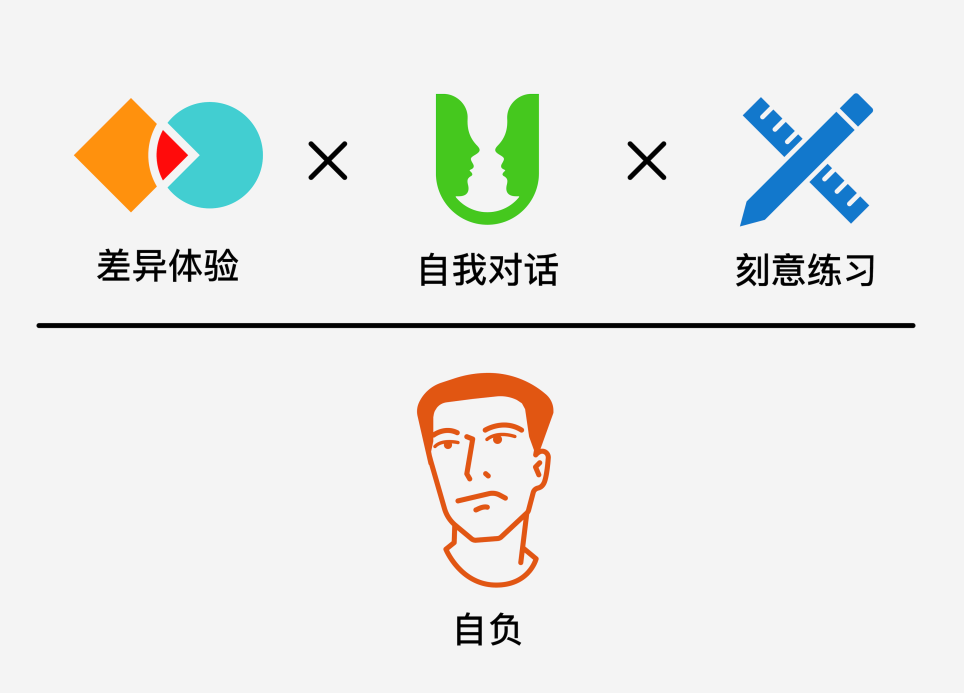

从某种意义上讲,真高管就是那些少数的终身学习者。这些终身学习者有什么行为模式特点呢?我想用如下公式来描述:差异体验×自我对话×刻意练习/自负。

终身学习者,不会让自己一直待在舒适圈,而会把和以往不同的体验当做学习的机会,甚至会主动地、刻意地创造差异体验的机会。

为什么总能在朋友圈看到有人分享走戈壁的精彩瞬间?在戈壁滩上,恶劣的自然环境与日常的舒适环境形成鲜明对比。烈日炎炎、风沙肆虐,每一步都充满挑战。在这样的环境中,参与者学会了坚韧不拔,突破了身体极限,领悟到了坚持的力量。

更有一群心怀热忱的学习者,奔赴革命圣地,参观三湾改编、古田会议、四渡赤水、遵义会议等旧址。踏上那片浸染先辈热血的土地,聆听历史的回响,感悟信仰的力量。战火硝烟虽已散去,但革命先辈们在绝境中求生存、谋发展的坚毅,让他们更加懂得了团队凝聚力的重要性,理解了不确定环境下如何进行抉择。

前些年不少创业者去以色列游学。踏入那片土地,仿若置身多元文化的奇幻熔炉,古老的宗教传承与前沿的科技浪潮激情碰撞。让游学者对世界有了更深刻的理解。正如爱默生所言:每一种挫折或不利的突变,都能让我们在生活中找到新的方向。 这种体验拓宽了人们的视野,让游学者学会从不同的角度思考问题。

还有人奔赴硅谷游学,沉浸于全球科技创新的前沿阵地。穿梭在顶尖科技企业之间,目睹最新颖的创意落地生根,与行业翘楚交流切磋。这里汇聚的创新智慧与拼搏精神,如同一股汹涌的浪潮,冲击着他们原有的思维定式,让他们汲取灵感,探寻企业创新突破的密码。

还有一些企业高管去参加临终关怀体验活动。它会让人更加直面生命的脆弱与珍贵。在这个过程中,人们学会了珍惜生命,更加懂得感恩和关爱他人。

有一位高管调侃说:当自己在原地踏步,看不清前路时,就会去认识些不三不四的人,看些乱七八糟的书,听些莫名其妙的培训。这些差异体验会在不经意的某一刻给他不一样的启发,就像前路照射过来的一丝微光,召唤他走向未来。

差异体验对个人的自我进化意义重大。它打破了左手摸右手的固有模式,让我们学会适应变化。正如泰戈尔所说:我们必须从一种自我的世界中走出来,去体验和感受不同的世界。 通过这些体验,我们不断挑战自我,提升能力,在学习的道路上实现自我超越。

终身学习者,还擅长自我对话。他们深知自我对话的力量,在不断探索差异体验的同时,他们通过自我对话实现成长与蜕变。

有时候,是关于角色切换的自我对话。

比如,当面临主动辞退他人的情境时,内心的自我对话,会帮助当事人思考自己的角色定位。此时此刻,作为上级角色,需要以公正且果断的态度履行职责;此情此景,作为同事伙伴角色,又要顾及对方感受,展现人文关怀。

又如,在高管团队会议中,自己作为高管团队的一员,是先站在全局视角思考问题,还是把角色局限为下辖团队的一号位,代表下辖团队争取利益?这些都需要不断反思与调整。

有时候,是关于时间分配的自我对话。

从中层成长为高管的过程中,在时间分配上容易掉入四大陷阱。

深陷于内部管理,分配于外部性事务的时间不足。

陶醉于自辖团队,分配于高管团队的时间不足。

痴迷于战术实现,分配于战略管理的时间不足。

执迷于持久苦战,分配于回血复能的时间不足。

之所以称为陷阱,是因为人们经常深陷其中而不自知,而这种不自知又是一些内在无意识的假设的外在反应。破除这种不自知的无意识的假设,更是十分需要自我对话。

有时候,是关于情绪的自我对话。

请回想一下,在团队讨论中,当他人发表不同观点时,你是否经历过突然的情绪激动。

这种情绪背后的根源是什么?是对他人观点的不屑,还是对自己被忽视的不满,还是害怕自己之前的想法被否定?内心深处是评判之声,还是嘲讽之声,还是恐惧之声?

这时候,自我对话可以帮助我们剖析情绪的根源。当情绪涌起,先冷静下来,思考为何会有这样的情绪。通过这种方式,我们能更好地掌控情绪,避免因冲动而做出错误的决策。自我对话可以帮助我们以开放的心态去理解他人观点,从他人的角度思考问题,让情绪成为成长的助力。

遗憾的是,随着生活工作节奏越来越快,灵魂跟不上身体,自我对话在当下成为了稀缺品。以前,出差旅途是很好的自我对话场景。绿皮车旅途时间长,通讯也不发达,很多事做不了,就只能放慢节奏,自我对话。而今,高铁飞驰,手机作为移动互联网终端,人机对话沦为算法投喂,给我们投喂很多快餐式的资讯、爽文、小视频,让我们逐步失去自我。这也是为什么不少人要花专门的时间、花钱去参加冥想、正念等活动的原因。

总之,自我对话是终身学习者的绝佳法宝,它让我们在不断探索与反思中实现自我成长,以更加从容的姿态面对生活、学习和工作等方面的挑战。

刻意练习的提法,源自《刻意练习:如何从新手到大师》这本书(安德斯·艾利克森/ 罗伯特·普尔)。书中提及,刻意练习(Deliberate Practice)与普通练习(Naive Practice)有着本质的区别。

刻意练习具有四个特点:(1)具有明确的目标;(2)专注投入;(3)能获得及时反馈;(4)需要走出舒适区。例如,想要提高钢琴演奏水平,目标可以是在一年内能够熟练演奏某首特定难度的曲子,在练习过程中要全身心投入,还需要老师等给予反馈,同时不断挑战更难的曲目和演奏技巧。

刻意练习是一种高效、有目的和系统的训练方法,而普通练习通常是重复性的、无目的的或者缺乏结构性的。

终身学习者,往往都注重刻意练习。如果说差异体验让我们获得了觉,自我对话则让我们真正获得了知,而通过刻意练习才能实现觉-知-行的拉通和闭环。走完这个闭环,才能知行合一,才是真正的学到。

因为,终身学习者知道纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,世界上不缺知道分子。他们不想道理都懂,但依然过不好这一生!

自负,是真高管自我进化过程中的大敌。

诸多名人都曾犀利地指出自负的弊端。

英国作家毛姆直言:自负是进步的敌人。 一语道破自负会如何无情地阻滞个人的成长步伐,让人在原地踏步,难以企及更高的境界。

美国政治家、作家富兰克林也警示世人:自负是成功路上的绊脚石。它悄然横亘在奋进途中,稍有不慎便会让人摔得头破血流,与成功失之交臂。

英国哲学家、政治家培根则深刻洞察到自负使人远离真理,当一个人被自负蒙蔽双眼,便无法看清事实真相,陷入自我编织的虚幻认知中。

美国发明家爱迪生更是断言自负是失败的前奏,多少辉煌因自负而黯然落幕,无数努力因自负付诸东流。

自负者,总是排斥差异体验,如同井底之蛙,固执己见,拒绝接受别样的观点与视角。

自负者,自我对话时总是归失败于外,归成功于我。这种片面的认知让他们错失反思改进的良机。

自负者,对刻意练习嗤之以鼻,不屑于通过艰苦磨砺提升自我。

长此以往,自负会像一堵高墙,把人困于狭隘空间,使其越发封闭,看不得别人的不同,更容不了他人的优秀,满心满眼只有我对你错的狭隘争斗,完全忘却自身成长进化这一关键要务,最终在自我陶醉中逐渐沉沦。

在我自己个人的成长中,我也会不定期用【差异体验×自我对话×刻意练习/自负】这个公式来自我评估和干预。当我发现自己停滞不前的时候,我可以能根据情况不同,选择在差异体验、自我对话、刻意练习这三方面不均衡用力。

我也经常用这个公式去分析客户企业的高管。我发现,有些人更偏好差异体验,有些人则在自我对话方面更有天赋,有些人则特别愿意刻意练习。此外,不同的人在面临不同的情形时,也可能各有侧重。

我将这个公式称为【自我超越】公式。自我超越源于彼得·圣吉(Peter M. Senge)的《第五项修炼》。该书中自我超越的意思是,把自己的生命当做一件创造性的艺术作品,不断为创作自己真心追求的生命成果,而扩展自己的能力。我个人非常喜欢这段描述,总觉得用自我超越来命名【差异体验×自我对话×刻意练习/自负】这个公式最能体现其精神实质。

当然,【自我超越=差异体验×自我对话×刻意练习/自负】只是我个人总结的一个公式,每个人有每个人的成长之道和自己对成长的理解,我只是希望这个公式对你有所启发。

看完觉得写得好的,不防打赏一元,以支持蓝海情报网揭秘更多好的项目。