正文字数:4600字

年底了,一些公司又开始折腾组织架构。

多数时候,HR并非组织架构调整的发起者和决策者。不排除战略导向强的HR会成为发起人之一,但也不是最终决策者。发起者和决策者往往是CEO或其他高管。HR往往要扮演组织架构调整这项工作的承接者/执行操作者的角色。

被动承接,甚至可能变成背锅侠;主动承接,才有可能变成操盘者。能否主动承接,不仅靠态度和意愿,更要有专业和能力。

几层管理合适(从CEO到一线员工分几级汇报)?

管理幅宽多大(一个人带几个人)?

职能制、项目制、矩阵制哪个更好?

……

这些都是和组织架构调整相关的专业细节,百度一下或者问问豆包,唾手可得。搞清楚这些固然有价值,但如果只停留于这些,也可能最后只是精准的错误。

要想成为操盘者,还要跳出专业细节,具备一些操盘的工作方法。专业方法加上工作方法,双剑合璧的HR才能更好和CEO及高管对话,谋得模糊的正确。

本文就来聊聊一些工作方法,给HR支支招,提提醒。

你肯定会认为,这就是一句正确的废话。只有经过痛的领悟,才会知道这句废话的价值。

关键不在于问,而在于多问几次。问,本身不是目的。真正目的,是为了促使CEO和高管们想得更明白,侧面提醒他们三思而后行。

有人会说,为啥不能直接提醒。我们不要轻易挑战人性,不是所有的CEO和高管完全不管自己的面子。有多少公司在调整组织架构的时候,CEO澎湃自信,高管们一众迎合,最后中基层剩者为王。

不是所有的公司都可以追求真理,拍案而起。斗争需要勇气,更需要智慧。多问几次,就是智慧;旁敲侧击,有时候比棒喝更管用,比贴脸开大更奏效。

多问几次,并不意味着连续的问,而是有一定时间间隔的问。要给CEO和高管反射弧一点运转的时间。换个时间,换个心情,也许想法就会有些不同。

多问几次,并不意味着直接的问,很多时候CEO和高管也没想清楚意图&目的,但是他们往往能表达对断点的不满。比如:与内部协同团队的断点,与新战略意图的断点,与一号位的断点,与客户的断点(离客户太远;听不到客户的声音),与市场环境的断点(比如某项业务不再被市场需要)。理解了这些断点,有助于挖掘他们潜在的意图&目的。

多问几次,并不意味着重复的问,最好换角度的问。重复问一个问题,CEO和高管要么觉得你蠢,要么觉得你唱反调之心昭然若揭。

特别提醒,尤其要警惕形式上做到了多问几次,但实质上以专业正确为刑具的拷问。专业正确只是一种立场,组织架构调整的发起人和共同决策者还有不同立场。而且,所谓专业正确,脱离了适用场景和边界也未必正确。

举个例子,不能因人设岗,而应该以岗寻人——这个组织架构及岗位设计原则,建立在人才供给充分及时的前提之下。因高层变动引发的组织架构调整就未必适用,因为高层人才供给不满足充分及时的前提条件,此时适用的反而是因人设岗。

所以,有些公司因为某高管离职,找不到继任者,不得不把该高管原来管辖的业务分拆到另外两个组织中,由另外两个高管来管。

所以,有些公司某业务单元的一号位不胜任,但是公司觉得该一号位是个人才,还想挽留。于是就把研发、产品等功能都收回到中台,只给该BU留下销售及客户交付的功能。

很多公司想要解决问题或满足战略发展诉求,需要的是组织设计,而不仅是组织架构。组织设计的产出是整合性的组织举措,而不仅仅产出一张组织架构图。

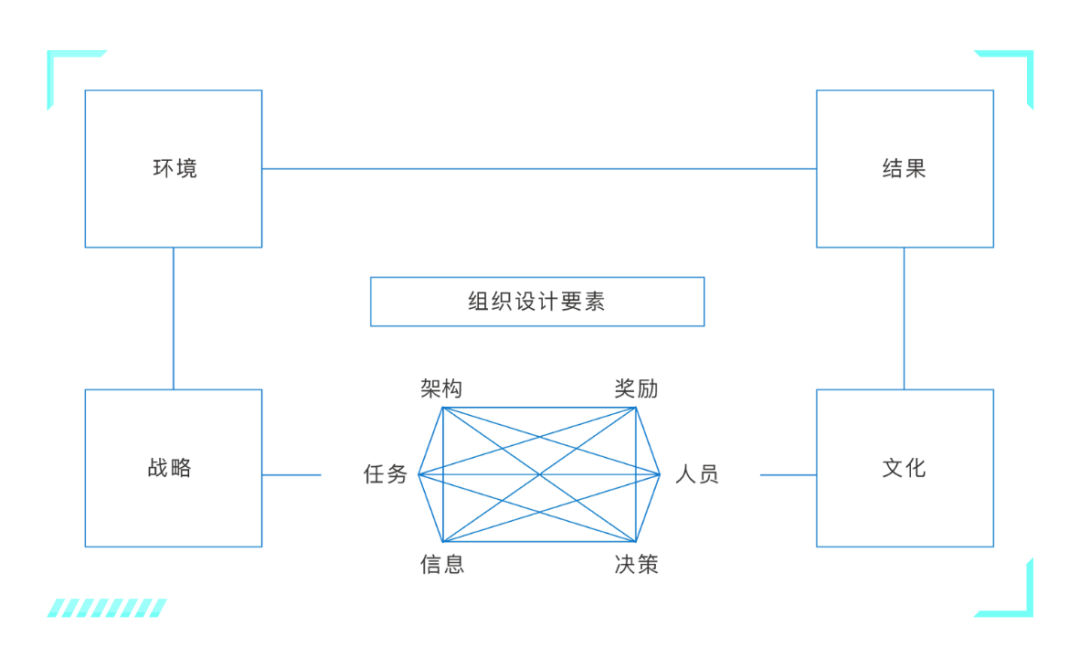

我借用宝洁(P&G)的组织绩效模型(Organization Performance Model)来说明这一点。我们可以看到,组织设计有六个要素,任务、架构、信息、奖励、决策、人员。组织架构只是六个要素之一而已。

画好了架构图,也只是回答了:汇报关系、组织层级、设置哪些职位、有没有关键职位?……

只完成这一步,组织依然不知道该如何运行。往往还需要回答:

任务子要素:哪些任务能够合理承接目标&策略? 哪些任务应取消?哪些任务应从别处转移过来?……

人员子要素:需要怎样的人?对人员如何分类?如何配置?招聘还是调动?发展哪些技能/能力?如何发展?……

信息子要素:哪些信息共享?如何共享?是通过会议共享?还是通过报表共享?共享频率如何?……

决策子要素:依照怎样的决策流程?决策权是如何分配的?谁有建议权,谁有审批权,谁有审核权?……

奖励子要素:谁评价绩效?评价周期如何设定?绩效等级如何设定?有哪些正式的奖励/认可?此外还有哪些非正式的奖励/认可?……

而且,有时候都不需要动组织架构,只调整其它组织设计要素,也能解决问题。

比如:公司探索新业务,充满不确定性,不一定要高举高打,设置新的组织架构去承接。可以在原有组织中,找几个关键人,在现有工作之外,临时增加一些新的任务,先干起来。这就是动了任务和人员两个组织设计要素,而没有动架构。

再如,公司为了提升客户导向,不一定要以客群分类为依据,调整组织架构。可以通过端到端的流程建设(比如IPD),界定好流程接口、交付物、交付标准,串联不同的组织结构。这就是动了信息和决策两个组织设计要素,而没有急着动架构。

又如,产品研发部门和销售部门总是扯皮,不一定要设立PMF(产品市场匹配)的闭环事业部来解决。通过产品立项机制,让产品研发部负责人和营销部负责人都有一票否决权,也能一定程度上解决问题。这就是动了决策这个组织设计要素,而没有急着动架构。

组织架构调整或组织设计,从来没有完美解,只有满意解。这是由以下三个方面决定的。

首先,在前文中我提到了组织架构调整的发起人和共同决策者有不同立场。

举个例子:

CEO希望通过组织架构调整,让公司更加贴近客户、业务闭环,所以主张把产品研发、市场营销等功能分散到各个业务单元;

CFO从费用分摊的角度出发,倾向于各业务单元闭环,这样一来费效比好计算;

分管产品研发和和分管市场营销的VP可能希望有把控感,以职能能力建设为由,倾向于职能集中化管理;

CHO也有自己的小九九,不希望搞重复建设,招聘配置几套人马,所以倾向支持职能集中化;

……

在这种情景下,即便管理大师德鲁克亲自操盘,也必然给不出完美解,兼顾既要、也要、还要。

其次,组织设计这类工作,难免按下个葫芦,起个瓢。

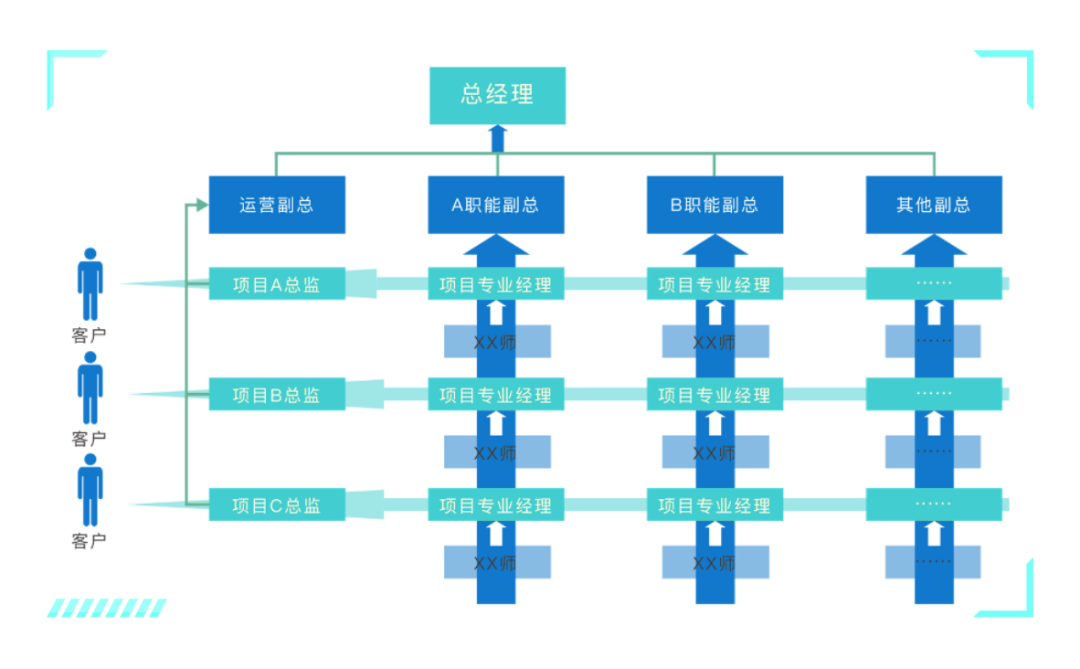

举个例子,将组织架构调整为项目-职能矩阵制,原本意图是,既通过纵向的职能专业沉淀,确保产品和服务的品质;又通过横向的项目协调,对市场和客户需求快速响应。

但这种组织架构会带来新的问题。矩阵架构中,最难受的是处于纵横交叉节点的岗位,该岗位的人需要双向汇报,他们很容易被职能负责人和项目负责人踢皮球,陷入风箱里的老鼠——两头受气的处境。要让矩阵架构发挥理想的功能,对组织中的人员能力、决策机制、文化等有多方面的要求,比如:

需要双向汇报的人,比直线架构中的人要有更强的沟通协调能力;

遇到职能负责人和项目负责人决策意见不一致时,要有升级决策机制,不能让决策梗阻;

公司需要谁对听谁的务实文化,否则就会变成职能负责人和项目负责人谁级别高听谁的;

……

上述这些挑战,可能会导致人员离职率上升,招聘成本增加,招聘周期变长。

关于这一点,不要苛责HR的专业能力。所谓专业能力强,就是按下一个葫芦,你起一个瓢,而不是起三个瓢;或者,即便起了三个瓢,你还能再按下去两个瓢;仅此而已。

最后,组织设计这类工作,还要考虑关键用户偏好。

管辖该组织单元的高管是组织的关键用户。不同用户有不同偏好,人家擅长使双节棍,你非要逼着人家使刀,用起来极不顺手,这实在没有必要。

所有,要接受不同领导风格的高管在各组织要素上不平衡发力。有些高管主要抓架构和激励,也可以玩得风生水起;而有些高管主要抓信息和决策,也可以处乱不惊。

以上三方面,注定了组织设计从来没有完美解,只有满意解。

如何获得满意解?可以通过高管团队讨论,做些取舍,比如:

哪些意图&目的优先满足?哪些部分满足?哪些阶段性无法满足?

哪些新的问题可以接受?哪些代价可以承受?如何几害相争取其轻?

哪些是当前主要矛盾?哪些需要未雨绸缪?哪些可以睁一只眼闭一只眼?

说到底,要促进高管团队创造对问题的共同理解,创造可能的解决方案,创造共同的承诺。

当然,一枝独秀的CEO,也可以单脑搅拌后乾坤独断,做出取舍,选定阶段性满意解。

用一个或几个抽象的显得高大上的词语来定义组织设计方向,而不作必要的阐释,我称之为意识流。

这种意识流,让听众不明觉厉。此外,还给决策者自己留了余地,因为解释权归其所有。

比如:最近常听到有人讨论,企业的人工智能战略应该自上而下(Top-Down)推行,还是自下而上(Bottom-Up)自然发展?是管理层指派的垂直AI团队,还是分散在所有的业务环节自行涌现?

这个话题就很意识流。对待这种意识流,有效的一招就是对齐颗粒度。比如:

所谓的人工智能战略具体指啥?是抓住人工智能的风口,布局生态位的新产品?还是用人工智能赋能公司原有业务场景?还是采用跟随战略,先派个小分队探索一下?

所谓的自上而下(Top-Down)和自下而上(Bottom-Up)具体指啥?是一刀切吗?对于算力和大模型这类资金和技术密集型的任务,是否让专属的AI团队负责更好?对于和业务场景结合的应用级的AI探索,是否分散涌现更好?

……

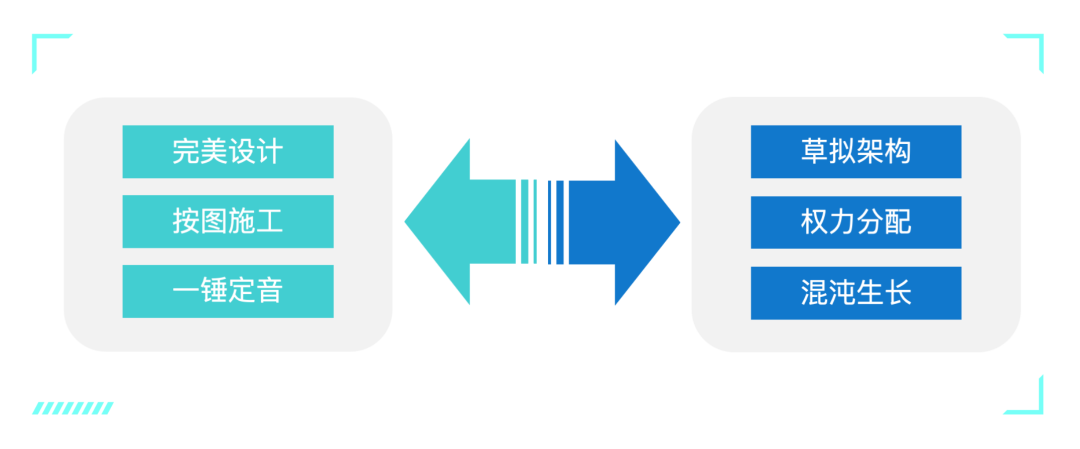

现实可行的组织设计,不可能是完美设计、按图施工、一锤定音。当然,也不要草拟结构、权力分配、混沌生长。

现实可行的组织设计,从来都是三边工程(边勘测、边设计、边施工)。组织设计就是调出来的,是七分规划加上三分调试。所以,组织设计要三步一回头。运行了一段时间后,复盘看看,还有哪些组织要素要调整,还有哪些组织举措要整合。

此外,大多数时候,都不是组织设计,而是组织再设计。因为不是平地起高楼,而是要拆掉几层楼甚至整栋楼,建几层甚至整栋不一样的楼。所以,现实中的组织设计需要变革管理。

如果你觉得变革这类字眼太沉重,就以成长来赋予正能量吧。

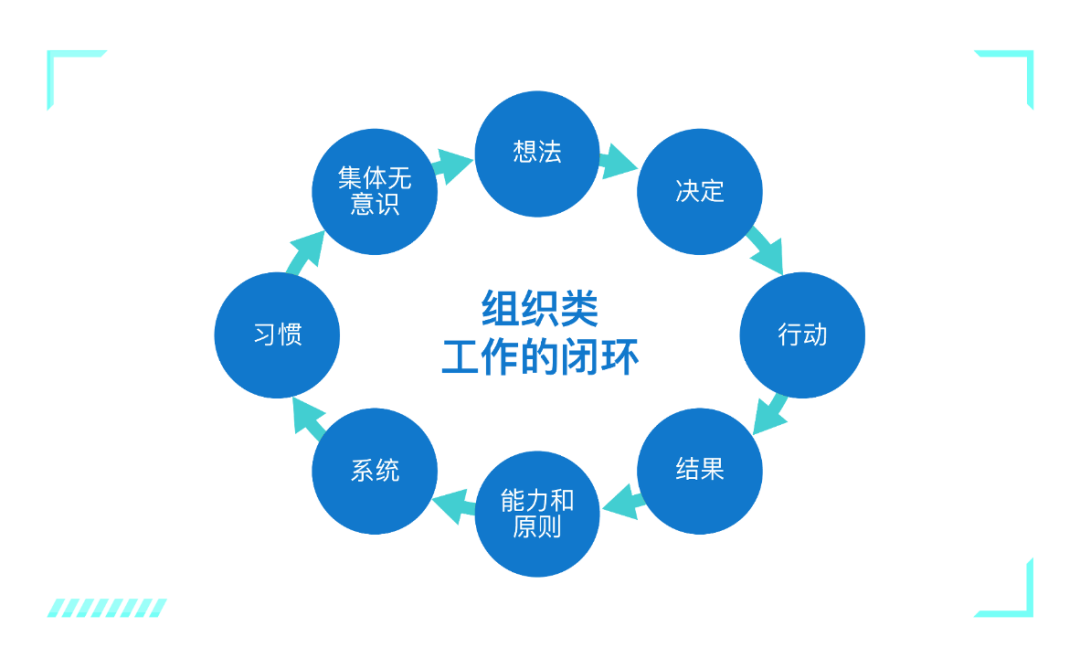

成功的变革,往往需要从想法,到决定,到行动,到结果,到能力/原则,到系统,到习惯,到集体无意识,再到新想法,这就是这类工作最全面的闭环。这种描述方法,要比PDCA(Plan-Do-Check-Act)更接近这类工作的本质。

如果只做到结果的程度,那就有半途而废、短期行为之嫌。对组织设计和变革来说,狭义的结果导向绝对不是什么优秀的价值观。甚至可以说,狭义的结果导向就是这类工作的劲敌。组这类工作的成功标尺要包括能力/原则、系统和习惯。

总之,就是成长出新的竞争力,帮助企业夺取一个个阶段性的胜利。

开篇我提及了HR主动承接,才有可能变成操盘者。但也不要过犹不及,做个联合操盘者就挺好。

HR不要陷入孤军奋战的境地,要和CEO/其他高管一起。所以,前文提及的对组织架构调整、组织再设计、组织变革/成长的认知,不要变成HR自己的独门功夫。

组织再设计本该就是中高层持续需要进行的工作,组织再设计和变革管理本该就是优秀的中高层需要集体习得的技能。

聪明的HR会抓住各种机会,为业务高管赋能。考虑到外来的和尚好念经,聪明的HR也会采用外部专业服务来实现上述目的。

以上六个提醒,供读者们参考。

愿正在承接组织架构调整工作的HR:

不用以举世皆浊我独清自我安慰;

不需要用我以我血荐轩辕自勉;

也不用以我本将心照明月,怎奈明月照沟渠自怨自艾!

首席组织官

责编:大圣

看完觉得写得好的,不防打赏一元,以支持蓝海情报网揭秘更多好的项目。